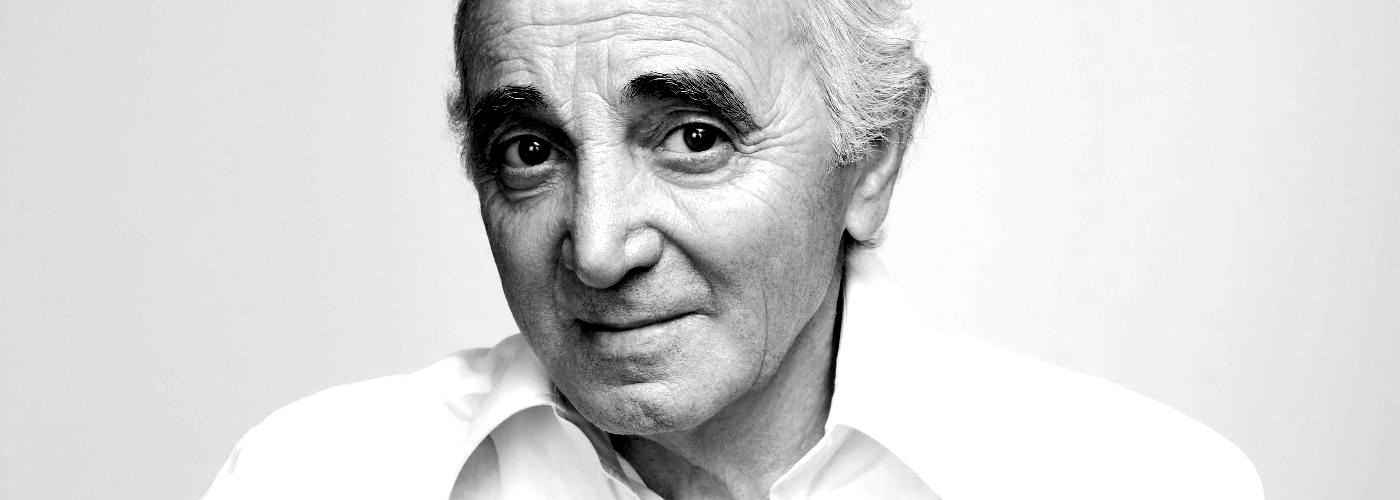

Interview with Charles Aznavour before his concert dates in the USA as part of his Farewell Tour 2006

CHANSON Charles Aznavour revient aux États-Unis pour une ultime tournée d’adieux

À 82 ans, Charles Aznavour revient aux États-Unis pour une ultime tournée d’adieux qui l’a déjà fait passer par l’Allemagne, et devrait le mener dans de nombreux autres pays, dont l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Italie ou encore le Japon. Il sera le 12 septembre à Seattle, le 13 à San Francisco, le 16 à Washington DC, les 18-19 à New York, le 21 à Boston et le 25 à Saratoga. Autant d’occasions de venir écouter, une fois encore — une dernière fois ? — quelques-uns des grands classiques inscrits au répertoire de ce monstre sacré, qui est l’un des rares chanteurs français, avec Yves Montand, Édith Piaf ou Maurice Chevalier, à avoir su conquérir le public américain.

Né un 22 décembre à Paris de parents d’origine arménienne, Charles Aznavour a toujours aimé les États-Unis. Il s’y est rendu pour la première fois en 1948, pour une tournée avec Pierre Roche. Par la suite, il n’aura cesse de revenir. Par deux fois, il y élira domicile ; il s’y mariera, même, et y scolarisera ses enfants. Dans cet entretien, Charles Aznavour détaille sa relation avec ce pays qu’il dit « adorer ». « Mes influences sont françaises », indique-t-il quand on évoque Sinatra, un autre grand nom de la chanson auquel on le compare souvent — à tort. Mais son cœur est en partie américain.

Le Francophile -.Qu’est-ce qui vous a donné envie de revenir aux États-Unis pour cette ultime tournée ?

Charles AZNAVOUR .- J’ai 82 ans. N’ayons pas peur de le dire : il arrive un moment où l’on sait que le métier va s’arrêter. Or avant qu’il ne s’arrête, j’ai décidé de l’arrêter. J’ai lancé cette tournée pour venir, une dernière fois, chanter devant mon public. Comme je suis passé par de nombreux pays au cours de ma carrière — plus de

90 —, cela devrait me prendre 4 ou 5 ans pour faire mes adieux.

Cette tournée aux États-Unis s’inscrit donc dans un contexte international ?

Aussi longtemps que ma voix tiendra, aussi longtemps que je pourrai me tenir en scène sans ressembler à un vielliard cacochyme, j’en profite pour faire mes adieux. J’ai commencé par l’Allemagne en début d’année. Je serai bientôt dans les pays anglophones. Je ferai ensuite mes adieux en espagnol — j’ai beaucoup de pays hispanophones à visiter —, puis en italien. Enfin, j’ai prévu d’être au Japon en mars prochain. Tout est planifié pour que mon départ soit joliment orchestré, comme mes tours de chant. Je terminerai quand Dieu le voudra bien !

Est-ce réellement notre dernière occasion de vous voir sur scène aux États-Unis ?

Si je dois revenir aux États-Unis, je reviendrai ! Mais pas dans les villes qui sont inscrites au programme de cette tournée.

Parlez-nous de votre relation aux États-Unis. C’est un pays que vous connaissez très bien, puisque vous y êtes venus à maintes reprises, et notamment dès 1948, en tournée avec Pierre Roche.

Oui, je suis venu m’y perdre, parce que je n’avais pas de visa. J’ai été, comme on l’est habituellement, conquis par ce peuple, par ce pays, par son mode de vie, qui n’était pas le mien. Moi, je combinais deux cultures : l’arménienne et la française. Me voilà tout d’un coup confronté à l’Amérique. ça a été le coup de foudre. Ma tournée avec Pierre Roche a duré trois ou quatre mois.

Je suis ensuite revenu vivre à New York à la fin des années 60 pour une période de deux ans. J’habitais le Village. Je me suis marié à une Américaine.

Enfin, mon troisième et dernier séjour américain date des années 80. Là encore, il a duré deux ans. Je me partageais entre Los Angeles et Greenwich, Connecticut. Mes enfants ont fait leurs études en anglais, puis je suis rentré en Europe.

Vous aimez les États-Unis, cela se sent.

C’est plus fort que cela : j’adore les États-Unis. C’est un pays qui vous donne envie de faire quelque chose. À l’inverse de la vieille Europe, où l’on est obligé de se bousculer, l’Amérique vous bouscule. ça aide les gens d’être bousculé ainsi, c’est plus facile que d’avoir à se bousculer soi-même.

L’Amérique aussi vous aime beaucoup. En témoigne Ray Charles chantant « La mamma », ou encore Fred Astaire reprenant « Les plaisirs démodés ».

Oui. Entre l’Amérique et moi, cela a toujours été un échange. J’ai inspiré plusieurs chanteurs et chanteuses américains, dont Liza Minelli, qui ne s’en est jamais cachée.

J’ai été le premier chanteur français à aborder des thèmes qui étaient, à l’époque, inacceptables pour des Américains. Je pense entre autres à « Comme ils disent » (une chanson sur l’homosexulaité, NDLR) ou encore « La mamma », qui évoque la mort de la mère — laissez-moi vous dire que ce n’est pas le genre de sujets auxquels le public était habitué !

La seule chanson qui ait été, à une époque, proche de cela, c’est « Brother Can You Spare Me a Dime » de Yip Harburg. Elle a été unique, les Américains n’ont pas suivi dans ce registre. C’est par la suite que le public a changé sa manière d’écouter certaines chansons, une fois que l’Amérique s’est heurtée à des ennuis que nous connaissons bien en Europe — je pense notamment à la guerre. Et à mon sens, ils acceptent mieux d’entendre ce genre de choses dans la bouche d’étrangers plutôt que dans celle de leurs compatriotes.

Justement, parlons de la place que les États-Unis réservent à la chanson française.

Alors là, ce n’est même pas la peine d’en parler : ils ne lui réservent aucune place !

Mais vous, vous vous êtes bien forgé un public ?

Moi, je me suis fait une place sur la scène, j’ai un public, mais vous ne m’entendez pas à la radio, n’est-ce pas ? On n’entend pas de chanteurs étrangers en Amérique. C’est banni, cela n’existe pas. Cela n’intéresse personne. Les Amércains s’estiment servis. Ils ont ce dont ils ont besoin.

Petit détail pratique : chanterez-vous en anglais ou en français sur la scène américaine ?

Je ferai moitié-moitié. Il y aura 50 % de chansons en version originale, et 50 % de chansons traduites mot pour mot du français— je dis bien mot pour mot ; je n’ai pas sacrifié à la commercialité en modifiant tel ou tel morceau pour plaire davantage à l’Amérique. Si on ne m’avait pas accepté comme je suis — ce que les Américains ont fait — je n’aurais pas pu venir.

Comment vous y êtes-vous pris pour conquérir un public aux États-Unis ?

Je ne m’y suis pris d’aucune manière. Le public est venu de lui-même. Il ne faut pas oublier que les Américains sont des gens curieux. À l’inverse des Européens, ils sont capables d’aller voir un artiste qu’ils ne connaissent pas ou dont ils ont à peine entendu parler, juste de bouche-à-oreille. On leur dirait « Je vous recommande le spectacle de ces petits chanteurs coréens, ils sont formidables », ils iraient. C’est comme ça qu’ils sont venus me voir. Je dois également préciser que le fait d’avoir joué dans « Ne tirez pas sur le pianiste », un film de Truffaut sorti en 1960, a bien contribué à ma carrière américaine. Truffaut avait une excellente image aux États-Unis ; il y faisait ses débuts, c’était les miens aussi.

Aujourd’hui, ce sont plutôt des Américains qui viennent vous voir, ou plutôt des Français d’Amérique ?

Je dois dire que les Français d’Amérique sont venus très tard à moi. Et je vais vous dire pourquoi : parce qu’ils souhaiteraient que je chante tout en français. Or, j’estime qu’il n’est pas normal que je vienne dans un pays où l’on ne parle pas le français, et que j’impose au public 25 chansons dans une langue qu’il ne comprend pas. Non ! Il faut avoir une certaine éducation, la politesse de présenter au public des choses qu’il peut comprendre. Reste qu’il y a également des Américains qui ne parlent pas français, mais qui aiment entendre chanter dans notre langue — c’est l’exotisme ! C’est donc pour contenter tout le monde que je fais moitié-moitié.

Si vous deviez citer vos influences américaines, y aurait-il Frank Sinatra ?

Non, non, pas du tout, je n’ai pas été influencé par Sinatra, pour la simple et bonne raison que lorsque j’ai débuté, Sinatra n’existait pas encore. Mes influences sont antérieures à cela. Elles auraient plutôt leur source dans la comédie musicale américaine, plus que dans un chanteur en particulier. Mon époque, c’était celle de Rudy Valley, de Bing Crosby… Vous remarquerez que je n’ai rien de Bing Crosby.

En réalité, mes influences sont françaises. Typiquement françaises. À cet égard, il y a trois noms qui me viennent immédiatement à l’esprit : Charles Trenet, Maurice Chevalier et Édith Piaf. Voilà mes sources d’inspiration. Je les admire toutes trois pour des raisons bien distinctes : Trenet pour ses textes, son style, sa poésie ; Chevalier, pour son sens de la scène et sa carrière internationale ; Piaf pour son émotion.

Comment voyez-vous l’avenir de la chanson française, à l’heure où vous tirez votre révérence ?

Attendez, j’en ferai toujours partie comme auteur ! Je continuerai à écrire des chansons, même si je ne chante plus. Et puis vous savez, on parle d’un avenir lointain. Cela va me prendre du temps de faire mes adieux. Je ne suis pas encore parti !

Que pensez-vous du renouveau de la chanson française, de la chanson à texte ?

Mais il n’y a pas de renouveau de la chanson française ! Je ne sais pas pourquoi on dit toujours « la nouvelle cuisine, la nouvelle chanson »… Ce n’est pas vrai, tout ça ! Les gens ne sortent pas du bois avec du talent. Ils ont subi des influences, et ils composent avec. La nouvelle chanson française, cela veut simplement dire que des jeunes gens ont remarqué que la qualité valait mieux que le n’importe quoi dans la chanson. Ils privilégient la chanson française pour s’exprimer, plutôt que la chanson internationale.

Et cela vous rend optimiste ?

J’ai toujours été optimiste ! J’ai toujours su que l’on reviendrait a ça. Cela ne veut pas dire qu’on ne va faire que cela, qu’il n’y aura pas du rap, du slam, etc. Cela veut simplement dire qu’enfin, la chanson française cohabite avec un autre registre. Longtemps, on a du composer avec la chanson française et italienne. Aujourd’hui, cela se joue entre la chanson française et la chanson mondiale.

Vous êtes devenu français presque par hasard. En 1924 en effet, au moment de votre naissance, vos parents vivaient à Paris dans l’attente d’obtenir un visa pour les États-Unis… Croyez-vous que si vous aviez vu le jour de ce côté-ci de l’Atlantique, votre destin en aurait été profondément changé ?

Non, pas du tout. Je pense que je suis né pour être ce que je suis devenu. Je crois que les gens naissent pour quelque chose. On ne se fabrique pas par rapport à un pays. Certes, mon travail aurait été différent ; ma manière de composer et d’écrire aurait été différente, mes sujets auraient été très différents —je n’ai aucun doute là-dessus —, mais mes goûts auraient été sensiblement les mêmes, car je les ai hérités de mes parents. Je me serais probablement tourné vers les mêmes artistes. J’aurais certainement aimé cette chanson de Yip Harburg dont je vous parlais tout à l’heure : « Brother, Can You Spare Me a Dime ». C’est une chanson qui a été écrite pendant la grande dépression des années 30 ; c’est une chanson sublime, qui a marqué, mais qui n’est pas devenue un succès international, car elle déprimait les gens. C’est une très grande chanson américaine.

Qu’est-ce que vous nous préparez pour votre venue aux États-Unis ?

Un « best-of ». Je ne suis pas venu aux États-Unis depuis six ou sept ans. Je suppose que ce que les gens veulent entendre, après tout ce temps, ce sont mes classiques, ces chansons qu’ils n’entendent ni à la télé, ni à la radio. Ils les auront !

Propos recueillis par Claire DERVILLE

Charles Aznavour

« The Farewell Tour »

Concerts à New York, Boston, San Francisco, Seattle, Washington DC et Saratoga.

Aznavour : la biographie de référence

Longtemps, Charles Aznavour disait n’avoir guère envie d’être biographié, à moins que ce ne soit par lui-même. Il a donc publié en 2004 Le Temps des avants (Flammarion, 353 p., 20 Euro), livre de souvenirs traversant une vie et une carrière exceptionnelles, mais qui ne contentait peut-être pas les fans désireux d’un livre de référence. Le voici maintenant, Charles Aznavour ou le destin apprivoisé, biographie détaillée et précise, nourrie par une belle enquête dans les archives et un grand nombre d’entretiens avec témoins et proches du chanteur. Alors qu’un Musée Aznavour doit bientôt ouvrir en Arménie, le chanteur voit sa vie, sa carrière et son oeuvre décortiquées en plus de 600 pages menées avec souffle et générosité.

Le chantier a été commencé par Marc Robine, hélas brutalement disparu en août 2003, et repris par Daniel Pantchenko, également journaliste du trimestriel Chorus-Les Cahiers de la chanson, appartenance qui a mis en confiance le chanteur – ” Avec eux, je n’avais aucune raison de me méfier ! “. Tout est là, en effet, à commencer par une plongée dans les racines familiales de Charles, Varinag Aznavourian, né le 22 mai 1924 à Paris VI e : le peuple arménien éparpillé sur les routes du monde après des dizaines d’années de persécutions et le génocide déclenché par les autorités turques en avril 1915, la France hospitalière, la vie de débrouille, d’ambition et de ferveur des exilés qui veulent se faire une vie nouvelle. L’enquête historique est étonnante, notamment lorsque la destinée des Aznavourian croise Manoukian – oui, le Manoukian de l'” Affiche rouge “, qui apprendra le jeu d’échecs à Charles.

” On me dit qu’il y a dans son livre ce qu’il n’y a pas dans le mien. Moi, j’étais beaucoup plus pudique “

nous a dit Charles Aznavour à propos de cette biographie. En effet, le récit de Pantchenko détaille les interminables débuts d’un chanteur entré dès l’enfance dans le monde du spectacle, mais qui mettra des années à conquérir sa place, renommée et bonne fortune. Récit des années dures, des rebuffades d’Édith Piaf aux jugements abrupts de la critique, des doutes de professionnels aux décrets arbitraires du public. Aujourd’hui, Aznavour relativise la dureté de ce temps-là :

” Cela fait soixante-treize ans que je fais ce métier. Même si j’avais passé la moitié à galérer, ce n’est pas la mer à boire. Si j’ai une écriture profonde, grave, fouillée, cela vient de là. Rien n’a été futile dans ma carrière. “

Car Aznavour n’est pas un chanteur léger. Certes, il fait lui-même la distinction entre ses ” deux métiers : la chansonnette, comme avec Au creux de mon épaule et des chansons plus fortes comme Tu t’laisses aller ou la décision, le premier dans la chanson française, d’aborder l’homosexualité dans Comme ils disent. ” Il revendique la distinction, non d’ ” auteur de chansons ” mais d’ ” écrivain de chansons “.

Énorme pourvoyeur du patrimoine en grandes chansons classiques portées par lui-même ( La Bohème, Mes emmerdes, Non je n’ai rien oublié, Emmenez-moi, Les Plaisirs démodés, For Me formidable, Mourir d’aimer… ) ou données à d’autres interprètes ( Retiens la nuit pour Johnny Hallyday, La Plus Belle pour aller danser pour Sylvie Vartan…), il va enregistrer une oeuvre colossale en français et dans une demi-douzaine de langues.

Modestie jamais, humilité toujours

Travailleur opiniâtre, il mène plusieurs carrières de front, dans la chanson et dans le cinéma, en France et à l’étranger, comme interprète et comme auteur-compositeur pour d’autres… Comme le dit Patachou à Daniel Pantchenko :

“Modestie jamais, humilité toujours.”

Et, si brillante que soit son oeuvre, Aznavour professe toujours la discipline du travail et du doute :

” Avoir des facilités est le plus dangereux dans ce métier. Il faut toujours revenir, revenir, revenir sur ses chansons jusqu’à l’enregistrement. “

Et ensuite ? La vie ne s’arrête pas à la fin de sa biographie. À la rentrée, outre un nouveau voyage dans sa chère Arménie dont il est devenu de fait l’ambassadeur universel, il part à Cuba enregistrer un nouvel album avec Chucho Valdes, orientation latine qui l’a conduit à réécrire les musiques de plusieurs chansons en chantier. ” J’ai dû faire le double de travail. ” Et il aimerait bien qu’un autre auteur vienne à son tour fouiller non sa vie mais ses chansons, pour une étude critique. Quant à lui, il pense à faire partager son expérience unique de la scène, du studio et de la création : ” J’ai commencé à prendre des notes pour écrire un livre sur la façon de faire ce métier, mais sans donner de conseils. ” Des conseils ? Sa réussite prouve qu’il ne les a pas tous écoutés…

Bertrand DICALE