Paris était une femme

Rome est peut-être la Ville éternelle, mais Paris est la ville de l’éternel féminin. Une certaine lumière et une promesse de liberté artistique dans "La Ville Lumière" ont attiré à Paris des femmes de mots de tous les pays et de toutes les langues imaginables. Là, libérées des obligations et des limites des relations traditionnelles et des contraintes sociales, elles ont collaboré à une extraordinaire créativité dont la fécondité constitue une riche contribution au paysage littéraire franco-anglo-saxon.

Alors que la culture littéraire de la rive gauche des années 1920 et 1930 a été consacrée comme appartenant aux écrivains américains expatriés et à Sartre, Gide et Camus en France, de nombreuses femmes écrivains, dont Adrienne Monnier, Colette et Germaine Beaumont, collaboraient à la même époque avec des femmes de lettres américaines, anglaises et irlandaises. Ces expatriées anglo-saxonnes avaient, comme leurs contemporains masculins, été attirées par la promesse de Paris d’une vie passée dans l’indépendance créative. Cependant, certaines d’entre elles restèrent résidentes à vie et firent de la France un lieu de vie plus permanent que les hommes.

"C’est bien en France, ils s’adaptent à tout, lentement, ils changent complètement, mais ils savent toujours qu’ils sont tels qu’ils étaient", a écrit Gertrude Stein. Sa prose rend parfaitement compte de l’attrait de la France : alors que les valeurs familiales fortes et la structure rigide des classes sociales ont longtemps défini la société traditionnelle, la pensée intellectuelle française apprécie tout autant les artistes qui repoussent sans cesse les limites qui accompagnent ces choses. L’attraction magnétique d’une ville dont "les conditions de sa grandeur semblent être si fondamentales et si constantes qu’à chaque fois quelque chose d’extrême et d’insurpassable semble émerger d’elles comme de la racine", comme l’a écrit Rainer Maria Rilke, a enrichi la littérature mondiale et favorisé les échanges littéraires interculturels et la création, en grande partie grâce à l’ingéniosité, à la détermination et à la capacité des femmes à créer des réseaux.

L’un des quatre livres récemment publiés aux États-Unis célèbre les contributions des femmes écrivains et artistes, et nous donne accès au monde florissant des salons littéraires, des ouvertures de librairies et des échanges culturels entre femmes à Paris au XXe siècle.

Paris Was A Woman : Portraits From the Left Bank (San Francisco : Harper San Francisco, 1995) est un livre qui a commencé comme un film documentaire d’Andrea Weiss, une réalisatrice américaine qui vit à Londres. Weiss et sa partenaire, Greta Schiller, ont passé quatre ans à rassembler du matériel et des fonds pour le projet, qui visait à raconter l’histoire des nombreuses "femmes dotées d’une énergie créatrice et de divers degrés de talent, des femmes passionnées d’art et de littérature, des femmes sans les obligations liées aux maris et aux enfants, (des femmes qui) ont été particulièrement attirées par la Rive Gauche, et jamais avec plus d’urgence ou d’excitation que dans le premier quart de ce siècle".

Ce n’est pas seulement sa beauté, mais sa rare promesse de liberté qui a attiré ces femmes. Elles venaient d’aussi près que la Savoie et la Bourgogne et d’aussi loin que Londres, Berlin et New York, Chicago, l’Indiana et la Californie.

Elles sont venues pour des raisons individuelles et privées, dont certaines qu’elles n’ont peut-être jamais comprises. Mais elles sont aussi venues parce que Paris leur offrait, en tant que femmes, un monde unique et extraordinaire".

Weiss explore ce monde avec sa collection d’anecdotes, d’histoires orales et écrites, et de nombreuses photographies des quantités de femmes qui composaient le contingent littéraire féminin de Paris dans les années 1920.

Ce faisant, elle démonte également plusieurs mythes qui ont été élevés au rang de mensonges dans l’imagination populaire : le mythe selon lequel les seules femmes à Paris dans les années 1920 étaient les épouses d’Hemingway, de Fitzgerald et d’autres écrivains masculins expatriés ; le mythe selon lequel les écrivains passaient leur temps à boire dans les cafés de Montparnasse ; le mythe selon lequel la liberté sexuelle et les exploits étaient une seule et même chose, et le mythe selon lequel Paris n’était qu’une scène de fête pour la plupart des écrivains expatriés, qui ont immédiatement fait leurs valises pour l’Amérique lorsque la première et la deuxième guerre mondiale ont éclaté.

Weiss montre habilement, par le biais de récits et de photographies, que pour les femmes écrivains du Paris des années 1920, la liberté sexuelle ne signifiait pas la liberté d’avoir des relations sexuelles sans engagement, mais plutôt la liberté par rapport aux diktats hétérosexuels.

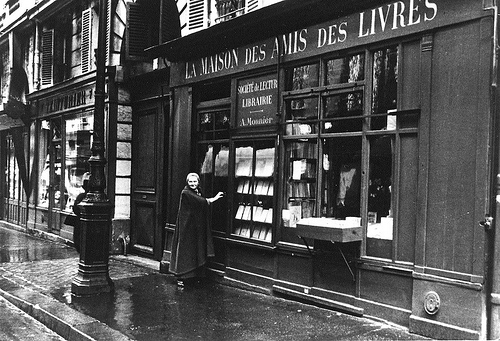

La plupart des femmes, dont Gertrude Stein, sont restées en France pendant les deux guerres, et leurs contributions à la culture littéraire de la rive gauche ont changé son paysage à jamais. Sans Sylvia Beach, propriétaire et fondatrice de Shakespeare and Company, Ulysse de James Joyce, interdit aux États-Unis, n’aurait peut-être jamais été publié en anglais. La librairie d’Adrienne Monnier, La Maison des Amis des Livres, située juste en face de Shakespeare and Company dans la rue de l’Odéon, organisait régulièrement des lectures et des échanges de poèmes bilingues. Les salons littéraires de la riche héritière américaine et célèbre lesbienne Natalie Barney ont permis de parrainer des femmes écrivains dont les œuvres seraient autrement passées inaperçues. Les rencontres littéraires de Gertrude Stein, rue de Fleurus, ont marqué de nombreuses carrières littéraires.

La plupart des femmes, dont Gertrude Stein, sont restées en France pendant les deux guerres, et leurs contributions à la culture littéraire de la rive gauche ont changé son paysage à jamais. Sans Sylvia Beach, propriétaire et fondatrice de Shakespeare and Company, Ulysse de James Joyce, interdit aux États-Unis, n’aurait peut-être jamais été publié en anglais. La librairie d’Adrienne Monnier, La Maison des Amis des Livres, située juste en face de Shakespeare and Company dans la rue de l’Odéon, organisait régulièrement des lectures et des échanges de poèmes bilingues. Les salons littéraires de la riche héritière américaine et célèbre lesbienne Natalie Barney ont permis de parrainer des femmes écrivains dont les œuvres seraient autrement passées inaperçues. Les rencontres littéraires de Gertrude Stein, rue de Fleurus, ont marqué de nombreuses carrières littéraires.

Bien qu’il existe de nombreuses biographies individuelles des écrivains couverts par l’ouvrage de Weiss, Paris Was A Woman est le premier livre consacré à l’exploration de la vie de ces femmes en tant que groupe, et le premier livre à célébrer la contribution littéraire des femmes à la culture de la Rive Gauche.

Dans l’esprit des relations franco-américaines et des liaisons féminines, l’artiste visuelle américaine Michelle Zackheim a consacré plusieurs années de sa vie à ressusciter pour les lecteurs américains la vie de l’une des écrivaines françaises les plus extraordinaires et les plus méconnues, Violette Leduc. Cette contemporaine de Sartre et de Simone de Beauvoir est peu connue en dehors de sa France natale, où le succès de ses romans est venu tardivement, à l’âge de 57 ans.

Artiste vivant dans le désert du Nouveau-Mexique, Zackheim a commencé à écrire son roman Violette’s Embrace (New York : Riverhead Books, 1996) sur un pari, lorsque, dans un bar, son mari l’a mise au défi de se lancer dans l’écriture, et que Zackheim a "décidé de jeter mon dévolu sur Violette". Le roman de Violette Leduc, La Bâtarde, a tellement captivé l’esprit de Zackheim que celle-ci s’est envolée pour Paris, comme elle le dit, "pour trouver un écrivain mort".

Dans l’avion, dans le sac posé sur mes genoux, j’avais un exemplaire de La Bâtarde de couleur lilas. Il était déchiré et souligné, et les pages étaient marquées par des emballages de papier rouge provenant de baguettes. Il y a de nombreuses années, j’avais trouvé cet exemplaire d’occasion dans une vieille librairie de Broadway, à New York. L’auteur, Violette Leduc, écrivait sur un fil qui me rappelait moi-même. Je l’ai acheté pour un dollar et je l’ai dévoré pour toujours".

Avec une écriture crue, mordante, aux inflexions souvent aiguës de désespoir et de joie, Violette Leduc était une femme dont l’âme n’a trouvé son salut que dans l’acceptation sociale et la reconnaissance qu’elle a obtenues grâce à ses écrits. Née à Arras en avril 1907, Violette est un enfant bâtard. Sa mère, Berthe Leduc, servante et maîtresse du fils de son employeur, André Debaralle - le père de Violette - a été rejetée par Debaralle qui, à son tour, a donné à Violette le don de la vie et très peu d’autres choses.

"Ma mère ne m’a jamais donné la main", c’est la première phrase de La Bâtarde. De son enfance dépourvue d’amour, Leduc est tombée amoureuse des hommes, des femmes et de la littérature, bien qu’elle ne se soit consacrée qu’à cette dernière. Découverte en grande partie grâce à Simone de Beauvoir, qui aimait l’œuvre de Violette Leduc mais que ses excentricités rendaient folle, Violette Leduc a vécu la moitié de sa vie en amour avec des femmes (dont Simone de Beauvoir) et des hommes, homosexuels ou hétérosexuels. Elle a toujours recherché l’affection et l’approbation maternelles qui lui avaient été refusées dans son enfance.

Dans son livre, Lili, l’un des personnages de Zackheim, décrit la vie de Violette comme l’incarnation de "Fluctuat nec mergitur… la devise de la ville de Paris". Je pense qu’elle est proche de décrire la vie de Violette - elle est ballottée par les vagues mais elle ne coule pas". Bien que Zackheim admette qu’elle n’aurait probablement pas aimé Violette Leduc en tant que personne, la langue de Violette Leduc est si "splendide, passionnée, puissante, courageuse….(elle) est mon accomplissement…..es soupirs glissent à travers sa langue". Son livre L’étreinte de Violette est son propre hommage à cet écrivain disparu. Récit semi-fictionnel de la quête de Zackheim en France pour retrouver les morceaux du parcours de Violette Leduc, Violette’s Embrace séduira tous ceux qui aiment les histoires de liens et de découvertes littéraires.

Le livre est à la hauteur de sa dédicace "au retour de Violette Leduc" et prend sa place parmi les ouvrages en anglais qui permettent aux lecteurs anglophones d’accéder à la vie et à l’œuvre de l’une des femmes de lettres les plus obscures et les moins connues de France.