Lors de son séjour en Provence, le roi René d’Anjou habite l’appartement qu’il s’est fait construire dans l’ancien palais comtal. Mais son goût pour la campagne le pousse, dans les dernières années de sa vie, à faire construire une bastide dans le quartier de la Pérignane, à la périphérie de la ville, dans la vallée de l’Arc. Simon Boderty en est le maître d’œuvre et en commence la construction en 1472. Ce bâtiment rural, entouré d’importantes terres agricoles, a été construit selon les méthodes de construction locales, avec des pierres non taillées. La pierre taillée n’a été utilisée que pour les pièces d’angle et la charpente.

Durant les dernières années de sa vie, le roi René a passé beaucoup de temps à la bastide, d’où il a envoyé de nombreuses lettres et articles, dont certains sont encore connus aujourd’hui.

Dans son testament du 22 juillet 1474, René lègue sa fortune et ses biens. à la reine Jeanne de Laval, sa seconde épouse. Après sa mort, Charles VIII, roi de France, donna l’édifice à Jean de Benault, l’un de ses cavaliers, d’une part en récompense de ses nombreux et loyaux services, d’autre part en paiement des 1500 écus d’or que lui avait légués Charles III, dernier comte de Provence issu de la maison d’Anjou, neveu et héritier du roi René. La bastide passe ensuite à Christophe de Brillac et à son frère François, archevêque d’Aix, qui la vendent le 21 août 1504 au Chapitre de Saint Sauveur. Les moines avaient chacun leur chambre dans laquelle ils passaient les mois d’été, oubliant apparemment la tâche de la prédication à Dieu dans la ville. Ces moines n’étaient pas aussi dévoués que ceux d’aujourd’hui.

à la reine Jeanne de Laval, sa seconde épouse. Après sa mort, Charles VIII, roi de France, donna l’édifice à Jean de Benault, l’un de ses cavaliers, d’une part en récompense de ses nombreux et loyaux services, d’autre part en paiement des 1500 écus d’or que lui avait légués Charles III, dernier comte de Provence issu de la maison d’Anjou, neveu et héritier du roi René. La bastide passe ensuite à Christophe de Brillac et à son frère François, archevêque d’Aix, qui la vendent le 21 août 1504 au Chapitre de Saint Sauveur. Les moines avaient chacun leur chambre dans laquelle ils passaient les mois d’été, oubliant apparemment la tâche de la prédication à Dieu dans la ville. Ces moines n’étaient pas aussi dévoués que ceux d’aujourd’hui.

La construction de 1565

Le 17 décembre 1564, l’assemblée tenue à l’hôtel de ville entend Boniface de Flotte  qui déclara que le parlement avait décrété que la bastide du roi René serait transformée en hôpital pour les malades de la peste. Quelques semaines plus tard, le 14 janvier 1565, la ville décide d’acheter la Bastide aux moines pour la somme de 1500 écus. La construction de l’hôpital débute en 1565 et s’achève en 1567. Il était de forme rectangulaire, d’une longueur de 80 mètres environ, avec un rez-de-chaussée et un étage, et le toit à deux arêtes était couvert de titres "canal". À l’intérieur, tous les 5 mètres, le bâtiment était divisé en 16 appartements individuels, chacun doté d’une chambre à l’étage et d’une porte cintrée. L’éclairage était assuré par une grande fenêtre à l’étage et une plus petite fenêtre à meneaux en forme de demi-croix au rez-de-chaussée. Comme beaucoup de bâtiments ruraux de l’époque, ce premier hôpital, qui intégrait les ruines de l’ancienne bastide, a été construit en pierre brute. Chaque appartement est doté d’une cheminée et d’un placard à étagères. Les sols, tant à l’étage qu’au rez-de-chaussée, étaient pavés. Au-dessus de la porte centrale se trouvaient les armoiries de la ville. Si la façade nord a été complètement transformée - les seules parties originales de l’architecture étant les portes centrales cintrées du rez-de-chaussée - la façade sud a conservé l’essentiel de son architecture d’origine - grandes fenêtres à l’étage, portes cintrées.

qui déclara que le parlement avait décrété que la bastide du roi René serait transformée en hôpital pour les malades de la peste. Quelques semaines plus tard, le 14 janvier 1565, la ville décide d’acheter la Bastide aux moines pour la somme de 1500 écus. La construction de l’hôpital débute en 1565 et s’achève en 1567. Il était de forme rectangulaire, d’une longueur de 80 mètres environ, avec un rez-de-chaussée et un étage, et le toit à deux arêtes était couvert de titres "canal". À l’intérieur, tous les 5 mètres, le bâtiment était divisé en 16 appartements individuels, chacun doté d’une chambre à l’étage et d’une porte cintrée. L’éclairage était assuré par une grande fenêtre à l’étage et une plus petite fenêtre à meneaux en forme de demi-croix au rez-de-chaussée. Comme beaucoup de bâtiments ruraux de l’époque, ce premier hôpital, qui intégrait les ruines de l’ancienne bastide, a été construit en pierre brute. Chaque appartement est doté d’une cheminée et d’un placard à étagères. Les sols, tant à l’étage qu’au rez-de-chaussée, étaient pavés. Au-dessus de la porte centrale se trouvaient les armoiries de la ville. Si la façade nord a été complètement transformée - les seules parties originales de l’architecture étant les portes centrales cintrées du rez-de-chaussée - la façade sud a conservé l’essentiel de son architecture d’origine - grandes fenêtres à l’étage, portes cintrées.

La construction de 1671

Le bâtiment de l’hôpital construit en 1565 avait deux fonctions. Sa vocation première était d’accueillir les pestiférés, les deux fois où la maladie s’est déclarée à Aix, mais entre les deux épidémies, il servait aussi de lieu de stockage des produits agricoles du domaine agricole environnant. Le second hôpital, construit en 1671 sous François Genelin, était à l’image de l’hôpital d’origine auquel il se rattachait en forme de L renversé. Le bâtiment rectangulaire mesurait environ 88 mètres de long sur 10 mètres de large et comportait également un rez-de-chaussée et un étage. Après la grande peste de 1720 qui a décimé une grande partie de la population aixoise, les épidémies se font de plus en plus rares et les bâtiments de l’hôpital sont désertés. La ville loue alors les parties inutilisées pour le stockage des produits agricoles. Vendus en 1860 par la ville d’Aix à un industriel, les bâtiments de l’hôpital appartiennent aujourd’hui à plusieurs personnes. En 1985, la deuxième nef est encore utilisée commercialement, mais la nef 1565 et le pavillon d’angle sont laissés à l’abandon.

Restauration et transformation

"Les Infirmeries du Roy René (aujourd’hui La Bastide du Roy René), c’est l’histoire d’un coup de foudre. C’est l’histoire de deux amoureux des "vieilles pierres", Patrice et Marie-France LAMY qui tombèrent sous le charme de l’édifice un jour de 1985, alors qu’ils se promenaient dans les environs. Ils font appel à leur ami suisse installé à Aix, Félix Calonder. Jean-Paul Bernard a conçu une restauration de grande qualité, supervisée par Jean-Paul Louvet, architecte des Monuments de France.

L’investissement : un total de 35 millions de francs pour l’achat, la rénovation et la transformation en résidence hôtelière (environ 3,5 millions de francs pour la décoration et la création des jardins).

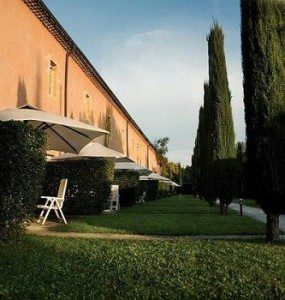

Au début des travaux, il ne restait souvent que quatre murs. Tout était vandalisé, ruiné. Heureusement, il y a 15 ans, un incendie a ravagé l’une des allées, ce qui a incité les propriétaires à installer un socle en béton qui a protégé la bastide de tout dommage supplémentaire. Tailleurs de pierre, artisans du fer forgé, charpentiers, tous se sont mobilisés pour créer les médaillons, les fenêtres à meneaux, les volets intérieurs, les rampes, les balustrades, les carrelages et les jardins privés comme ceux de la grenade. Plus de 40 % des fenêtres maçonnées ont été rouvertes et tout a été fait pour conserver la sobriété de l’architecture, la couleur ocre chaude des sols en terre cuite, le tout avec des matériaux simples. Le bas-côté sud et la bastide de Pérignane (aujourd’hui La Bastide Du Roy René) ont été restaurés en premier et remis en service en 1989. L’allée nord a été achevée entre 1989 et 1990. Malgré les travaux, les 14 appartements d’origine de l’hôtel sont toujours occupés, la publicité se faisant de bouche à oreille. Cet imposant bâtiment de quelque 2200 mètres carrés habitables sur un terrain de 9000 m2 offre 66 appartements différents pour deux à quatre personnes, soit un total de 200 lits. Au premier étage, un long couloir central de 88 mètres de long relie les appartements de part et d’autre.

Un complexe sportif se trouve à côté pour des activités de loisirs telles que le tennis, la natation, l’escalade, le VTT et une promenade de 9 hectares - tout cela contribue à faire de cette résidence un endroit vraiment unique. Les Infirmeries du Roy René (Hôtel-Résidence***) (aujourd’hui La Bastide du Roy René) disposent de 66 splendides appartements dans un bâtiment historique récemment restauré, qui sont disponibles à la location toute l’année. Confortablement meublés, ils comprennent une kitchenette entièrement équipée, un coin repas et une salle de bains. Tous les appartements de plain-pied ont leur propre terrasse avec mobilier de jardin. Du studio 340 FF/jour ou 2000 FF/semaine au deux pièces 450 FF/jour à 3.600 FF/semaine (2 personnes+2 enfants).

Veuillez utiliser ce formulaire pour réserver en ligne dès maintenant :

Histoire

René, roi de Naples, de Sicile, de Jérusalem, d’Aragon, de Valence, de Majorque, comte de Barcelone, de Provence et de Forcalquier L’histoire de René rappelle certainement son surnom : le bon roi René.

René, roi de Naples, de Sicile, de Jérusalem, d’Aragon, de Valence, de Majorque, comte de Barcelone, de Provence et de Forcalquier L’histoire de René rappelle certainement son surnom : le bon roi René.

Il est né le 16 janvier 1408 au château d’Anjer, fils de Louis II, roi de Naples et comte de Provence, et de Yolande Aragon. Durant sa jeunesse, il porte le titre de comte de Guise, adopté par son oncle maternel, le duc de Bar, et de marquis de Vaudemont, cousin germanique d’Isabelle, duchesse de Lorraine et épouse de René, qui lui conteste le titre de duc. Après avoir perdu la bataille de Bullegneville, René est capturé le 2 juillet 1431. Il est gardé au château de Dijon jusqu’à ce qu’il soit libéré sur parole le 1er mai 1432. René succède à son frère le roi Louis en 1434. Sa première femme, qu’il épousa le 24 octobre 1420, était Isabelle de Lorraine, fille aînée et successeur de Charles 1er, duc de Lorraine, et de Marguerite de Barrière. Isabelle mourut au château d’Anger le 28 février 1542 après avoir donné 9 enfants à son royal époux. Sa seconde femme, qu’il épousa le 10 septembre 1454, était Jeanne Laval, fille de Guy XIII de Laval et d’Isabelle de Bretagne. Elle mourut au château de Beaufort en 1498. René avait une grande affection pour la ville d’Aix-en-Provence, où il mourut le 10 juillet 1480. Ses entrailles furent enterrées aux Crames d’Aix, son cœur aux Cordeliers et son corps fut transporté à la cathédrale Saint-Maurice d’Angers où il repose aujourd’hui en paix dans un tombeau de marbre dans le mur derrière le grand autel. Vous pouvez voir son visage dans le marbre blanc.